Fachartikel - September 2022

Werkzeuge für die psychotherapeutische Arbeit mit LGB+ Klient*innen

In diesem Fachartikel fasst Dr. phil. Nathalie Meuwly die wichtigsten Aspekte der ZüPP-Fortbildung vom 6. September 2022 zum Thema "Nützliche Werkzeuge für die psychotherapeutische Arbeit mit LGB+ Klient*innen" zusammen, an der fast 200 Personen vor Ort oder per Zoom teilnahmen.

Im folgenden Beitrag geht es um LGB Klient*innen, d.h. um Personen, die sich als lesbisch, schwul (für gay), bisexuell oder mit einer anderen nicht-heterosexuellen Orientierung identifizieren. LGB ist Teil des oft verwendeten Akronyms LGBTI+, welches auch andere Dimensionen der Geschlechtlichkeit umfasst wie die Geschlechtsidentität (das T steht für trans) und das biologische Geschlecht (I steht für Intergeschlechtlichkeit). Auch wenn der vorliegende Beitrag nur die sexuelle Orientierung betrifft, können einige Aspekte auch für Personen wichtig sein, die aufgrund eines anderen Merkmals zu einer Minderheit (relativ zu der Mehrheitsgesellschaft) gehören.

Fakten zur sexuellen Orientierung

Wie häufig kommt es vor, dass sich Personen - anders als die Mehrheit - nicht als heterosexuell bezeichnen? Die Zahlen zur Häufigkeit hängen davon ab, wie die Frage gestellt wird. Werden Personen nach ihrer sexuellen Identität gefragt, berichten rund 1 bis 6%, dass sie sich als lesbisch, schwul oder bisexuell bezeichnen (Gates, 2012). Ein grösserer Anteil an Personen berichtet über gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte (bis zu 8%) oder fühlen eine sexuelle Anziehung gegenüber Personen desselben Geschlechts (bis zu 11%). Gleichgeschlechtliche Anziehung ist daher häufiger verbreitet als nicht-heterosexuelle Identitäten. Homosexualität gehört wie Heterosexualität zu den «normalen» und gesunden Varianten menschlicher Sexualität (APA, 2021). LGB+ Personen begegnen uns jedoch überproportional häufig in der psychologischen Praxis, da sie im Vergleich zu heterosexuellen Personen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, in ihrem Leben psychische Probleme oder Störungen zu haben (z.B. 2.5 mal höhere Wahrscheinlichkeit gemäss einer Untersuchung von Meyer, 2003). Auch in der Schweiz berichten lesbische, schwule und bisexuelle Personen im Vergleich zu heterosexuellen Personen über eine grössere psychische Belastung, die sich beispielsweise durch eine erhöhte Suizidalität oder durch eine erhöhte Tendenz zu selbstverletzendem Verhalten ausdrücken kann (u.a. Wang et al., 2012; Garcia Nuñez et al., 2022).

Minderheitenstress und internalisierte Homonegativität

Meyer (2003) formulierte ein Modell, welches uns hilft, dies erhöhten Zahlen zu psychischer Belastung von Personen, die einer Minderheit angehören, zu verstehen. Angehörige einer Minderheit erfahren aufgrund von Stigma in der Gesellschaft zusätzliche Stressoren, die eng mit ihrem Minoritätenstatus verbunden sind (z.B. aufgrund von Vorurteilen und Diskriminierungen in der Gesellschaft). Diese Minderheitenstressoren kummulieren sich mit anderen generellen Stressoren, die jede Person kennt (z.B. Stress bei der Arbeit, Alltagsstressoren, wie Pendelstress). Minderheitenstress findet im sozialen Kontext statt, z.B. durch Ausgrenzung, Vorurteile oder gar psychische und physische Gewalt. Zudem handelt es sich um wiederholte Stresserfahrungen (chronischer Stress), der sich je nach Umfeld stark potenzieren kann und von betroffenen Personen erhöhte Stressbewältigungskompetenzen erfordert. Wie eng Stress und psychische Gesundheit verbunden ist, ist uns Psycholg*innen bestens bekannt.

Minderheitenstress umfasst nicht nur objektivierbare Stressoren, sondern drückt sich auch in Kognitionen und Wahrnehmung der Person aus (z.B. Angst vor Zurückweisung, Verheimlichungststress, verinnerlichtes Stigma). Selbst bei guten Stressbewältigungskompetenzen können negative Botschaften über gleichgeschlechtliche Liebe und Sex unter die Haut gehen (Hatzenbuehler, 2009). LGB+ Personen können die negativen Einstellungen, die in der Gesellschaft ausgedrückt und durch die Sozialisierung erlernt werden, verinnerlichen und ein negatives Selbstbild entwickeln. Selbst das Wissen um Homofeindlichkeit (z.B. Hate Crimes) und die wiederholte Erfahrung, nicht der Heteronorm zu entsprechen, fördern ein verinnerlichtes Stigma, welches im Bereich der sexuellen Orientierung als internalisierte Homonegativität oder verinnerlichter Heterosexismus bezeichnet wird. Eine Meta-Analyse mit rund 6000 Personen in 31 Studien belegt den Zusammenhang zwischen internalisierter Homonegativität und internalisierenden psychischen Problemen (Newcomb & Mustanski, 2010).

Implikationen für die Therapie

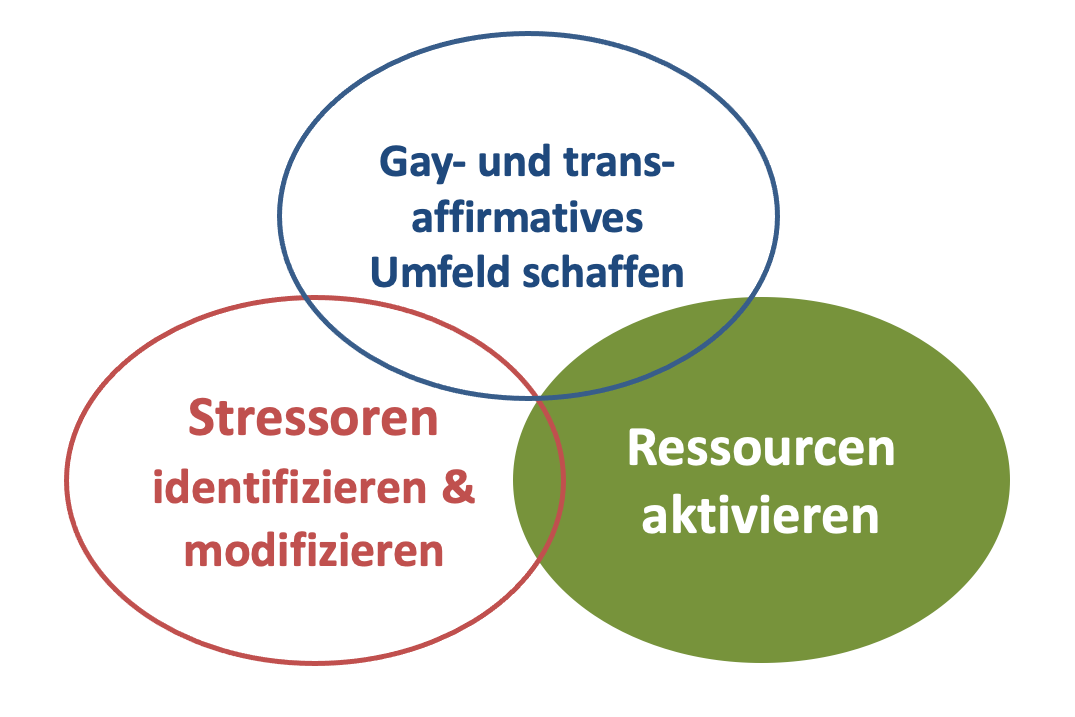

Wie können wir als Psycholog*innen LGB+ Personen unterstützen, damit die Belastung durch Minderheitenstress reduziert wird? Ein wesentlicher Punkt ist die Kenntnis des Minderheitenstress-Konzeptes. Bereits bei der Gestaltung unserer Praxis und der Interaktion mit potentiellen Klient*innen ist es wichtig, dass wir darauf achten, selber keine Minderheitenstressoren zu produzieren und die Vielfalt von Beziehungsformen zu berücksichtigen. Das ist beispielsweise zentral in der Frage nach Beziehung(en) von Klient*innen oder auch in der Darstellung von Familien und Paaren auf der Homepage oder Broschüren. Dies kann bereits Hürden abbauen für Personen, die therapeutische Unterstützung benötigen.

In der Psychotherapie ist es zentral, Quellen von Minderheitenstressoren zu identifizieren und deren Auswirkung auf das Befinden von LGB+ Personen zu reduzieren. Dabei ist es wichtig, dass wir die Stresserfahrungen aus dem Kontext der Klient*innen verstehen. Eigene Ansichten wie beispielsweise „Homosexualität ist doch kein Problem mehr“ zu äussern, sind dabei nicht hilfreich für die Klient*innen. Im Fokus der Arbeit stehen Kognitionen wie Verheimlichungsstress oder auch die Arbeit mit internalisierter Homonegativität. Psychoedukation über Sexualität und die Suche nach positiven Rollenbildern von LGB+ Personen können hier wichtige Elemente sein, um internalisierte Homonegativität abzubauen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Stressbewältigungskompetenzen verbessert werden, indem Ressourcen gestärkt werden und dysfunktionale Emotionsregulationsstrategien (z.B. Alkohol, Substanzmissbrauch) mit funktionalen Strategien ersetzt werden. Auch der Zugang zu positiver sozialer Unterstützung durch andere LGB+ Personen sind wichtige Elemente.

Coming-Out

Selbst bei zunehmender Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Beziehungen in der Gesellschaft bedeutet ein Coming-Out für viele LGB+ Personen immer noch Stress. Rund 70% der LGB+ Jugendlichen haben in einer online-Studie geäussert, dass sie Ablehnung von Freunden und Familie befürchten; 20% befürchteten gar körperliche Gewalt (Krell & Oldemeier, 2015).

Oft besteht die Vorstellung, dass das Coming-Out ein isoliertes Ereignis ist. Dies stimmt jedoch nicht. Das Coming-Out ist ein Prozess; zwischen der Zeit vom erstem Bewusstwerden von gleichgeschlechtlicher Anziehung („inneres Coming-Out) und der Mitteilung dieser Anziehung („äusseres“ Coming-Out) kann viel Zeit vergehen. Ein „Coming-Out“ ist zudem nie abgeschlossen. LGB+ Personen entscheiden laufend in neuen Settings, ob sie ihren Minderheitenstatus mitteilen oder nicht (chronischer Minderheitentress). Als Therapeut*innen können wir Klient*innen zu Beginn des Coming-Out Prozesses unterstützen, in dem wir eine neutrale Haltung einnehmen und keine Labels benutzen (ausser die, die Klient*in für sich selber benutzt) und nicht-direktive Unterstützung bieten für ein Coming-Out gegenüber anderen Personen. Das Kontrollbedürfnis der Klient*innen kann insbesondere zu Beginn des Coming-Outs zentral sein (Göth, & Kohn, 2014). Timing und Länge des Prozesses können sehr unterschiedlich sein, erste negative Erfahrungen mit dem Äussern von gleichgeschlechtlicher Anziehung oder der Exploration von gleichgesschlechtlicher Sexualität können den Prozess der Identitätsfindung verzögern. Das Ziel muss nicht immer ein Coming-Out gegenüber allen Personen sein!

Ein Aspekt, den es in der Begleitung von LGB+ Personen zu berücksichtigen gilt, ist die Exploration gleichgeschlechtlicher Sexualität. Wenn keine schwule oder lesbische Identität angenommen wird und/oder die Person starke Anzeichen für internalisierte Homonegativität (z.B. „ich bin kein richtiger Mann, wenn ich schwul bin“) aufweist, ist die Tendenz zu sexuellem Risikoverhalten gross (u.a. Rendina et al., 2017). Hier ist es wichtig zu gewährleisten, dass Klient*innen Wissen über die Anwendung von safer sex Regeln erhalten. Dazu gibt es sehr gute Angebote der LGB+ Community, die genutzt werden können (z.B. Checkpoint, drgay.ch, du-bist-du.ch).

Bisexualität

Personen, die sich als bisexuell bezeichnen, haben im Vergleich zu schwulen und lebischen Personen ihr Coming-Out meist später. Viele bisexuelle Personen berichten von wiederkehrenden Zweifeln über ihre sexuelle Orientierung. Diese Verwirrung wird in der Literatur damit erklärt, dass Bisexualität in der Gesellschaft oft nicht ernstgenommen wird. So sind bisexuelle Personen oft monosexistischen Vorstellungen (z.B: „stehst du auf Frauen oder Männer“) ausgesetzt und Bisexualität wird oft nur als eine Phase abgewertet. Zudem sind bisexuelle Personen nicht nur mit der Heteronorm konfrontiert, sondern auch mit Homonormen. Diese Aspekte werden heute oft herangezogen, um die zunehmende empirische Evidenz von niedrigerem Wohlbefinden von bisexuellen Personen im Vergleich zu lesbischen und schwulen Personen zu erklären (u.a. Gorman et al., 2015). Bisexualität ist jedoch wie Homosexualität eine relativ stabile Identität (Diamond, 2008).

Über die Autorin:

Nathalie Meuwly ist eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin. Sie arbeitet in eigener Praxis in Fribourg und am Checkpoint in Bern als Beraterin für lesbische und bisexuelle Frauen. Zudem ist sie Lektorin am Psychologischen Departement der Universität Freiburg / Fribourg, wo sie sich auch in Forschung und Lehre mit Themen der Gesundheit, Stress und Partnerschaft von Menschen unterschiedlicher Orientierung befasst.

Referenzen

American Psychological Association, APA Task Force on Psychological Practice with Sexual Minority Persons. (2021). Guidelines for Psychological Practice with Sexual Minority Persons. Retrieved from www.apa.org/about/policy/psychological-practice-sexual-minority-persons.pdf.

Diamond L. M. (2008). Female bisexuality from adolescence to adulthood: results from a 10-year longitudinal study. Developmental Psychology, 44(1), 5–14. https://doi.org/10.1037/0012-1649.44.1.5

Gates, G. J. (2012). Demographic perspectives on sexual orientation. In C. J. Patterson & A. R. D’Augelli (Eds.), Handbook of Psychology and Sexual Orientation (pp. 69–84). Oxford: University Press.

Garcia Nuñez, D., Raible-Destan, N., Hepp, U., Kupferschmid, S., Ribeaud, D., Steinhoff, A., Shanahan, L., Eisner, M., & Stulz, N. (2022). Suicidal ideation and self-injury in LGB youth: a longitudinal study from urban Switzerland. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 16(1), 21. https://doi.org/10.1186/s13034-022-00450-5

Gorman, B. K., Denney, J. T., Dowdy, H., & Medeiros, R. A. (2015). A new piece of the puzzle: Sexual orientation, gender, and physical health status. Demography, 52(4), 1357–1382. https://doi.org/10.1007/s13524-015-0406-1

Göth, M. & Kohn, R. (2014). Sexuelle Orientierung in Psychotherapie und Beratung. Berlin: Springer.

Hatzenbuehler, M. L. (2009). How does sexual minority stigma "get under the skin"? A psychological mediation framework. Psychological Bulletin, 135, 707-730. https://doi.org/10.1037/a0016441

Krell, C. & Oldemeier, K. (2015). Coming-out – und dann..?! Ein DJI-Forschungsprojekt zur Lebenssituation von lesbischen, schwulen, bisexuellen und trans* Jugendlichen und jungen Erwachsenen. München: Deutsches Jugendinstitut.

Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129, 674-697. https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.5.674

Newcomb, M. E., & Mustanski, B. (2010). Internalized homophobia and internalizing mental health problems: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30(8), 1019–1029. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.07.003

Rendina, H. J., Gamarel, K. E., Pachankis, J. E., Ventuneac, A., Grov, C., & Parsons, J. T. (2017). Extending the minority stress model to incorporate HIV-positive gay and bisexual men's experiences: a longitudinal examination of mental health and sexual risk behavior. Annals of Behavioral Medicine : a publication of the Society of Behavioral Medicine, 51(2), 147–158. https://doi.org/10.1007/s12160-016-9822-8

Wang, J., Häusermann, M., Wydler, H., Mohler-Kuo, M., & Weiss, M. G. (2012). Suicidality and sexual orientation among men in Switzerland: Findings from 3 probability surveys. Journal of Psychiatric Research, 46, 980-986. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2012.04.014